지난해 농가소득 살펴보니 이상기후 따른 농업재해 늘어 보험금·복구비 지원액 많아져 농작물 등 가격 올라 수입증가 비료비·노무비 등 대부분 상승

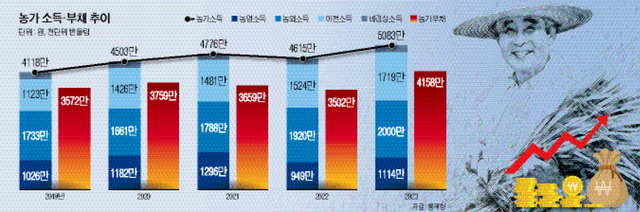

통계청이 24일 내놓은 ‘2023년 농가 및 어가 경제조사 결과’를 얼핏 보면 농가 살림살이가 크게 개선된 듯하다. 하지만 자세히 들여다보면 농업소득은 겨우 예년 수준으로 회복되는 데 그쳤고, 농외소득·이전소득 의존율은 여전히 높다. 농업경영비와 농가부채 역시 최고치를 경신했다.

◆농업소득 증가는 기저효과=지난해 ‘2022년 농가 및 어가 경제조사 결과’가 발표된 후 농업계는 크게 술렁였다. 2022년 농업소득이 전년보다 26.8% 낮은 948만5000원을 기록하며 10년 만에 1000만원 아래로 추락했기 때문이다.

반면 지난해 농업소득은 1114만3000원으로 전년 대비 17.5% 늘었다. 다시 1000만원대에 올라서긴 했지만 최근 5년간 수치 가운데 2021년(1296만1000원), 2020년(1182만원)에 이어 3번째에 불과하다. 유찬희 한국농촌경제연구원 연구위원은 “2022년 농업소득이 전년 대비 크게 떨어진 만큼 기저효과가 나타난 것으로 보인다”고 말했다.

농업소득은 농업총수입에서 농업경영비를 제한 금액이다. 농업총수입이 3792만2000원으로 전년 대비 9.6% 증가하며 농업소득 상승을 견인했다. 특히 농업총수입에 포함되는 항목 가운데 농업잡수입이 78만9000원으로 전년(46만5000원)보다 69.8%나 뛰었다. 지난해 이상기후에 따른 농업재해가 늘면서 농업잡수입인 농업재해보험금 등이 증가한 영향이다. 농림축산식품부는 “지난해에 농작물재해보험금 지급액이 전년 대비 80% 증가했고, 6∼7월 집중호우·태풍 피해가 큰 농가에 기존보다 3배 높은 수준의 재해복구비를 지원하면서 상승했다”고 밝혔다.

농작물 수입은 2755만7000원으로 전년보다 10.3% 늘었다. 품목별 농업총수입을 살펴보면 미곡은 623만원으로 전년보다 2.7% 올랐다. 지난해 수확기 쌀값이 전년 대비 상승한 영향이지만 2021년 미곡총수입(702만원)엔 못 미치는 수준이다. 과수는 생산량 감소에 따른 가격 상승으로 총수입이 2022년 539만원에서 693만원으로 28.4% 뛰었다. 채소도 당근·대파 등 일부 품목의 가격이 오르면서 총수입이 전년 대비 11% 증가한 1017만원으로 나타났다. 축산 수입은 육계 산지가격이 상승했지만 쇠고기·돼지고기 등 생산량이 늘면서 958만원으로 전년 대비 4.6% 오르는 데 그쳤다.

◆농외소득·이전소득 비중 높아=지난해에도 농외소득은 농가소득에서 가장 큰 비중(39.3%)을 차지했다. 이전소득(33.8%), 농업소득(21.9%), 비경상소득(4.9%)이 그 뒤를 이었다. 여전히 농사보다 겸업이나 보조금으로 생계를 유지하는 농가가 많다는 뜻이다.

농외소득은 1999만9000원으로 전년 대비 4.2% 증가했다. 농식품부에 따르면 농업과 유통·가공·체험·관광을 결합한 농촌융복합산업 활성화 등에 따라 겸업소득은 전년 대비 7.5% 증가한 676만7000원을 기록했다. 사업외소득(1323만2000원)은 농가 내 취업자 증가, 최저임금 인상 등의 영향으로 전년보다 2.5% 오른 것으로 분석된다.

이전소득은 농업직불금 범위 확대 등에 따라 1718만8000원으로 전년 대비 12.7% 뛰었다. 농식품부는 지난해부터 ‘2017∼2019년 1회 이상 직불금을 받은 실적이 없는 농지’를 공익직불금 지급 대상에 포함하고, 전략작물직불금을 도입했다. 기초연금 수급액과 국민연금 평균 수령액 증가도 이전소득 상승에 기여한 것으로 나타났다.

◆경영비·부채 역대 최대치=지난해 농업경영비는 2677만9000원으로 전년 대비 6.6% 증가하며 최고치를 경신했다. 비료비(182만원)·노무비(220만원)·영농광열비(195만원)가 각각 6.0%·8.2%·5.4% 상승하며 경영비를 끌어올렸다. 반면 사료비는 농협사료 가격 인하 등에 따라 574만원으로 전년보다 6.1% 줄었다.

농가부채도 최고점을 찍었다. 평균 부채는 지난해말 기준 4158만1000원으로 전년(3502만2000원) 대비 18.7% 급증했다. 부채 사용별 비중은 농업용(37.8%), 겸업·기타용(34.3%), 가계용(27.8%) 순으로 조사됐다. 농업용 부채는 1573만5000원으로 전년 대비 26.1%, 겸업·기타용 부채는 1427만8000원으로 28.1% 증가했다. 통계청 관계자는 “지난해 정부의 농업자금 이차보전 규모가 전년 대비 55% 늘고 대출 규제가 완화된 점 등이 부채 증가에 영향을 준 것 같다”고 밝혔다.

반면 지난해말 기준 농가 평균 자산은 농지가격 하락 등에 따라 6억804만원으로 전년 대비 1.4% 감소했다. 농식품부에 따르면 지난해 1㎡(0.3평)당 농지 공시지가는 4만1681원으로 전년보다 6.8% 하락했다. 하지혜 기자

- 관리자 기자

- 최신순

-

- 최신순

- 공감순

- 비공감순